Alle folgenden Informationen sind eine Daueraufgabe und erklären sich im Laufe der Zeit nur durch bewußte Anwendung, durch Spielen, Hören und auch Singen. Auf keinen Fall mußt Du das bis nächste Stunde alles drauf haben, aber mit der Zeit im Laufe 2024 schon...ein bisschen ...

Part I (Grundlagen in 2022-23)

Das Folgende war übers Jahr verteilt Thema und sollte einigermaßen "sitzen" oder Dir zumindest keine großen Verstehensprobleme mehr bereiten...

TIP: Alles Theoretische künftig bitte mit der Ukulele in der Hand nachvollziehen. Ein Ton sagt mehr als 1000 Worte. Sobald du die Tonleitern und die daraus entstehenden Akkorde HÖRST, wird manches sehr viel klarer!

Die Töne:

Wesentliches Prinzip der Musik ist Beweglichkeit und Beziehung (Anziehung - Abstossung) der Töne in der Spannung von Ruhe und Drang! Alleine sind sie zwar auf Dauer öd und monoton, gemeinsam aber überraschende und spannungsreiche Gegner und/oder Verbündete, zwischen Aufbruch und Heimkehr.

ERKLÄRTEXT: Dieser Absatz klingt für Dich vielleicht erst einmal "poetisch" oder aber gar sinnfrei - er ist aber ziemlich Ernst gemeint. Zu Beginn des Musikmachens sind einem die einzelnen Töne vielleicht gleich gültig und die Beziehungen, da nicht sofort einleuchtend, ziemlich undurchsichtig.

Einfach mal machen und nachmachen war bis dahin das probate Mittel und wird es auch eine Weile noch bleiben. Aber aus dem Nachmachen erkennt man oft nicht oder nur sehr langsam mit Zeit. Und da setzt dieser kleine Crash-Kurs an.

Bei genauerem Hören und Spielen oder Singen, ertappt man mit der Zeit einige verhaltensauffällige Vertreter, die in der Reihe scheinbar schön und logisch geordneter Töne Unruhe stiften - mal zum Guten, Schönen und Wahren, mal zur Unverträglichkeit oder Verdruss (aber bitte nenne das NIE bei mir dann JAZZ! - sonst gibt es Schnittke! oder Ligeti..).

Mein Ziel ist zunächst, mit Dir ein Ohrenmerk auf diese Phänomene zu richten, die Aufmerksamkeit oder Empfindlichkeit dafür zu wecken und dann - mit Hilfe dieses Erklärkurses "Basics Harmonie" von einfachen Grunderfahrungen aus zu den Beschreibungen dieser wundersamen Phänomene zu kommen. Letztlich, um gute Musik zu machen.

Dass Töne und ihr Umgang miteinander eine Energie, eine Kraft, eine Richtung und ein Verhalten haben, als seien sie ständig die Möglichkeiten auskostende Teilchen einer schier unendlichen chemischen Reaktion, die sie selbst ständig verändert und die Wahrnehmenden mit ihnen - das ist meine Erfahrung und ein wesentlicher Teil des Wunders, das den Hörer oder Macher von Musik entweder auf die Tanzbeine bringt oder gedankenvoll in sich kehren läßt - und/oder das scheinbar Unverträglich gar goutieren... kann ja passieren.

Wenn es mir gelingt, Dich mit den folgenden Übungen zur Harmonie Schritt für Schritt dafür zu interessieren - voila, das wäre schon die halbe Miete - der Rest wäre das Üben des Übens, das "Wunder der Musik" mit egal mit welchem Instrument hörbar zu machen...

Und das Repertoire ergibt sich daraus fast wie von selbst...

Die Töne sind das Fundament und die kleinen Bausteine, auf denen alles ruht...

Einzeltöne: Kennen. Artikulieren = Treffen und schön machen. Hören und beim Namen nennen auf den Saiten.

Chromatische Töne = Halbtonfolge und Ganztöne: Spielen, Hören, Singen.

Ziel: Die Töne einigermaßen flüssig verbinden zu lernen. Nacheinander = Tonleitern / Miteinander = Akkorde, Harmonien.

Halbton, Ganzton: Tonabstände hören und memorieren.

Zusammenklang von Einzeltönen - treffen, spielen, hören, singen und kennen lernen.

Die Terz, zB c-e, e-g, g-b

Einfache Intervalle spielen und hören lernen:

Daueraufgabe: Alle Intervalle einmal kennenlernen und irgendwie ins Ohr kriegen: Sekunden und Terzen. Quarten. Quinten . Sexten und Septimen - woher die Bezeichnungen und was bedeuten sie?

Es hilft dabei, Dir bekannte Liedanfänge aus allen Musikbereichen von Werbejingle über Kinderlied oder Schlager bis Symphonie danach abzuklopfen, wie sie dir Tonabstände verständlich und merkbar machen helfen.

Beispiel: "Alle meine Entchen" ist hilfreich für den Anfang der Dur-Tonleiter, Smetanas Moldau für die Molltonleiter ("Traurige Entchen"). Hören, spielen, singen.

Versuche, eine Molltonleiter zu singen, aufwärts und abwärts.... fällt Dir etwas auf?

TIP: Suche Dir deine eigenen Intervalle-Merkhilfe mit Hilfe vertrauter Liedanfänge!

Ordnung der Intervalle als Bausteine aller künftiger Akkordbezeichnungen:

|

| Dieses Blatt sollte unbedingt an den Anfang Deines in PART II anzulegenden, analogen oder digitalen Notenhefts! Quelle: Jungbluth. Wir werden das eingehend besprechen. |

Hierarchie der Intervalle:

ROOT = Grundton/Stammton = Tonales Zentrum in Bezug auf

g&k Sekunde/None (b/# 9)

g&k Terz (DUR / MOLL)

Quart (b/# 11)

(Tritonus - was ist das? Das unbedingt nochmal erklären... denn LATIN und BLUES/JAZZ geht nicht ohne Verständnis und Hören dieses besonderen Intervalles...)

Verminderte oder erhöhte Quint (DIM/ aug/ b/# 5)

Sext (6 oder 13)

g&k Sept (7 oder maj7)

Wir machen dieses grundlegende Kapitel unbedingt und separat als vertieften Verständnis-Workshop!

Notation und Rhythmus:

Das haben wir mit deinem Ukulele-Anfängerbuch bis zu den 16tel-Noten und -Rhythmen bereits gemacht und bestimmt erledigt! Wir werden alles Weitere beim Aneignen der Songs betrachten, auffrischen und erweitern.

Zusammenhang TAB und Noten - bislang noch als Notbehelf sparsam eingesetzt, aber 2024 soll das zunehmend wichtiger werden!

TIP: Vielleicht damit anfangen, eine Art analoges oder digitales Notenheft anzulegen? Wir reden bei Bedarf darüber...

Basics Notenwerte: Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel.

Tempi, Rhythmen. Gerade und ungerade Metren, Akzente.

DOWN- und UP-Beats

Hier war und ist das Buch zu den Grundlagen der Musik weiterhin hilfreich.

Die Beschäftigung mit LATIN vertieft alles Gelernte nebenbei und automatisch, da die uns ungewohnten synkopierten Rhythmen dir ohnehin das Zählen, Fühlen und die Akzentuierungen klar machen helfen.

Zusammenhang Tonleitern und Akkorde

Die DUR Tonleiter mit ihren bemerkenswerten Abständen.

Die Dur Struktur verstehen, kennen und als Ausgangspunkt der Akkordbildung begreifen:

G GH - G - G GH

- SKALEN und AKKORDE - Wie hängen sie zusammen?

- Terzschichtung - was, wie und warum?

- Melodie und Skalen - Zusammenhang?

- Was sind Arpeggien, wozu braucht es die...?

! Zusammenhang Dur- und Moll-Skalen und Pentatonik

MODUS / MODI - was ist das?

Wozu denn MODI und was sind sie eigentlich?

DUR und MOLL: Alle deine fröhlichen und traurigen Entchen einer Tonleiter spielen

Tonarten. Mollparallelen. Quintenzirkel

MODI und PROGRESSIONS - Zusammenhang?

Progressionen (Kadenzen)

Wie funktionieren Akkordwechsel und wozu überhaupt macht man sie?

Was sind Dominante, Subdominante und Tonika?

Tonleiter - Position - FUNKTIONEN von Akkorden

ÜBUNG: FUNKTIONEN von Akkorden

Zuerst sind Akkorde KLÄNGE, sobald du aber einen Klang einem Klang hinzufügst, erzeugst Du eine Art von Spannung (hören!), die entweder schwach oder stark einen denkbaren, fühlbaren, singbaren, spielbaren, also dir passend erscheinenden Ton leitet, führt und in Bewegung bringen kann.

TIP: Erzeuge zunächst beliebige Akkord-Klänge nacheinander aus deinem Akkord-Repertoire und versuche dazu zu singen oder dir einen Ton und dann einen weiteren Ton (Intervall oder Wiederholung) zu spielen. Du erlebst, dass dies unterschiedliche Arten und Qualitäten von Melodien ermöglicht - die irgendwohin führen. Und das ist der springende Punkt.

Einige Möglichkeiten: Es führt wohin, es führt zu nichts, es wird dissonant oder kehrt zurück.

Zunächst gilt es, dieses Phänomen nicht einfach nur intellektuell anzuerkennen, sondern es auf möglichst einfachste Weise zu erleben! Jedesmal, wenn du zB einen einfachen VAMP ( = ein einfacher, meist zirkulärer Akkordwechsel) spielst und dazu eine noch so einfache Tonfolge singst oder spielst, kannst du erleben, dass die zugrundeliegenden Klänge dem Ton eine tragende oder schiebende Basis geben, der zu weiteren Tönen führt. Die naheliegende Idee ist es, von den Tönen der jeweiligen Akkorde auszugehen und zu probieren, welche Wege eine Reihe von Tönen gehen.

"Stimmführung" heisst das Phänomen, das du dabei erlebst - was später, je selbstverständlicher du Töne auf der Ukulele sauber und sicher spielen kannst, die Grundlage für das Melodiespiel und die Improvisation ist.

Spannung und Auflösung als Prinzip (tension and resolve/resolving):

- TONALES ZENTRUM

- LEITTONIGKEIT und AUFLÖSUNG

Welche Progressionen gibt es und was folgt daraus?

145 - 251- 1645 - 1234 - 5678 usw. ??? - verständlich??

Welche FUNKTIONIEREN - wie und warum, welche irgendwie nicht?

.....

Was hat es mit der DOMINANTSEPT-Stufe (V) auf sich? Wie klingt und funktioniert ein DOM7-Akkord?

Was ist eigentlich genau betrachtet diese ominöse II-V-I - Verbindung von Akkorden:

...

Dreiklänge und Vierklänge

Extensions und Colors

Große und kleine Septakkorde: Klang und Funktionen.

(Hier jetzt erst mal nur die Skizze oder Überschriften der Themen, die wir behandelt haben. Ich formuliere das im Laufe des Jahres ordentlich zusammengefasst, was eigentlich schon in den vergangenen 36 Lektionen behandelt wurde. Alles Kommende fusst darauf und sollte deshalb zumindest nicht fremd sein.)

Part II (Grundlagen in 2023-24)

II-V-I Proggressionen (251) in Dur und Moll - was bedeutet das?

Vierklänge in DUR:

Dm7 (II) - G7 (V) - Cmaj7 (I) -

Fmaj7 (= IV.Stufe als Verbindung oder "Scharnier") - (darüber reden wir noch)

Vierklänge in Moll:

Bm7(b5) (II) - E7(b13) (V) - Am7 (I)

Wieso plötzlich das A der Moll-Parallele von C-Dur zur (I) wird und dadurch alle anderen Akkorde der C-Dur-Tonleiter eine andere POSITION und damit FUNKTION bekommen - das wird erhellend zu erklären sein...

Wenn Du Dir aber diese Progression aller 7 Stufen einer Tonleiter genauer anhörst, stellst du fest, dass besonders die Mollprogression schon die halbe Miete für den südamerikanischen Klang ist - von Carlos Santana bis zu den Klassikern Kubas, Brasiliens, Argentiniens und den Karibischen Inseln.

Das leicht dissonant Gebrochene und deshalb interessant Klingende der Extensions der Mollklänge ( hier b5, b13 zB), die aus verschiedenen Möglichkeiten der Molltonleiter stammen (was zu erklären sein wird), erzeugt seltsamerweise einen gelassen heiteren Sound.

Die Verwandtschaft zum Blues werden wir dann auch bald feststellen, denn von Herkunft und Spirit sind die Klangwelten verwandt.

INSGESAMT liefert diese o.g. Progression eine sehr schön klingende Verbindung aller Akkorde einer Dur/Moll-Tonleiter (hier in C-Dur), über die jeder Ton der jeweiligen Tonleiter passend gespielt werden kann.

Die 4-Ton-Akkorde und ihre Varianten - logisch, harmonisch aus den Molltonleitern Natürliches Moll, Harmonisches Moll und Melodisches Moll entwickelt -, bilden die klangliche Grundlage für Latin und später auch für andere Stile.

Wir konzentrieren uns bis Ende 2023 auf die Moll-Parallele:

(ZUNÄCHST in C-Dur - also A-Moll).

TIP: Alles Theoretische künftig bitte mit der Ukulele in der Hand nachvollziehen. Ein Ton sagt mehr als 1000 Worte. Sobald du die Tonleitern und die daraus entstehenden Akkorde HÖRST, wird manches sehr viel klarer!

Es gibt 3 Versionen der Moll-Tonleiter:

Natürliches Moll

Jede Dur-Tonleiter hat eine sog. Moll-Parallele (siehe oben den Quintenzirkel), die immer nur aus den selben jeweiligen Tönen der Dur-Struktur (s.o.) besteht, aber auf der VI.Stufe beginnt.

Natürliches A-Moll besteht also aus den Tönen und Akkorden der C-Dur Tonleiter - jedoch wird aus der VI.Stufe A die I.Stufe A!

A wird damit zur ROOT, zum Stammton oder zum sog. TONALEN ZENTRUM oder FOKUS !

Dieses Konzept der Verschiebung des sog. TONALEN ZENTRUMS oder FOKUSSES ist von großer Tragweite für das Musikverständnis generell und so auch für uns.

Weiterhin wichtig: Alle Akkorde wechseln die Position und damit die Funktion.

FUNKTION und TONALES ZENTRUM korrelieren! Wie, wird uns interessieren und gelegentlich überraschen.

Klanglich sind wir also immer noch harmonisch in C-Dur - aber mit anderem SOUND!

Natürliches A-Moll ist also nur ein bestimmter MODUS von C-Cur, der übrigens einen klassischen Namen trägt: Äolischer Modus!

Erklärung MODUS:

Generell gilt: Sobald Du eine Dur-Tonleiter mit einem anderen Startpunkt der Tonleiter beginnst, erzeugst du einen sog. Modus, der eine eigene Klangwelt oder "Färbung" eines Dur- oder Mollklanges erzeugt, der nach aus der Antike stammenden sog. Kirchentonarten benannt sind:

A Äolisch

B Lokrisch

C Ionisch

D Dorisch

E Phrygisch

F Lydisch

G Mixolydisch

AKTUELL ist das o.g. erst einmal nur zur Kenntnisnahme, aber es wird hoffentlich irgendwann später bedeutsamer, falls wir zum Jazz kommen sollten...

Hier hilft hören: Wir haben hier die folgende Tonleiter für Natürliches A-Moll, die aus den Tönen der C-Dur-Tonleiter besteht, aber ab der VI.Stufe gespielt wird

A BC D EF G A

Daraus ergeben sich durch Terzschichtung folgende Vierklänge:

I Am7 - II Bm7b5 - III Cmaj7 - IV Dm7 - V Em7 - VI Fmaj7 - VII G7 - VIII Am7

Harmonisches Moll

Da den aus der natürlichen A-Moll-Tonleiter gebildeten Akkorden auf der Quintstufe, also V.Stufe die wichtige Funktion des "Leittones" fehlt, bietet es sich an, diese fehlende Leittonigkeit (die zB in C-Dur durch das Halbtonintervall B-C gegeben ist) durch die Erhöhung des G zu G# zu schaffen, was die zwingend benötigte Auflösung der V.Stufe (E-moll wird so zu E7!) zur Tonika ermöglicht.

D.h.: Statt des eigentlichen, aber viel zu passiven, gemütlichen Em7 der natürliche Mollskala entsteht so ein aktiverer, stärkerer Dominant7-Akkord E7 , der die Auflösung in a-Moll geradezu "erzwingt". Den Klang der darauf fußenden Tonleiter aber deutlich verändert, ja geradezu verfremdet!

Hier hilft hören:

Spiele die Akkordfolge Bm - Em - Am, wie sie sich aus NatMoll in A ergibt.

Und dann Bm(7b5) - E7 - Am7 - sofort spürst du geradezu, wie es sich zu Bewegen anfängt...

Es entsteht mit der kleinen Veränderung eine Tonleiter mit folgenden Tönen:

A BC D EF G#A

- die besonders klingt!

Hier hilft hören: Spiele diese Töne zu einem Amoll-Akkord (oo-Loop in Garageband)

Die durch Terzschichtung ziemlich veränderte Akkorde erzeugt.

Welche - entwickeln wir zusammen.

Die Erweiterung der üblichen C-Dur/a-Moll- Akkorde zu veränderten Akkorden, die den engen Rahmen der C-Dur-Tonleiter verlassen, schafft reizvolle Akkordklänge und neue, erweiterte solistische Möglichkeiten, die trotzdem immer noch "irgendwie" harmonisch klingen und dabei Verbindung zu anderen Klangkulturen eröffnen wie Latin, Spanisch/Flamenco, Orientalisch/Indisch, Gypsy. Was uns beschäftigen wird.

Melodisches Moll

In der obigen Harmonischen Molltonskala gibt es also ein typisches und recht auffällig klingendes, großes Intervall F-G#, das im Kontext häufig als dissonant oder irgendwie "orientalisch" klingend wahrgenommen wird. Ein Klang, der zB den besonderen Klang des Gypsy Jazz prägt.

Eine ausgleichende Alternative, die trotzdem den Leitton G# ermöglicht, wird durch die zusätzliche Erhöhung des 6. Tones F zu F# erzielt. Es entsteht eine melodisch klingende Version der A-Moll-Tonleiter .

Dass daraus völlig neue und ungewöhnliche Akkorde ermöglicht werden, liegt auf der Hand.

Die Melodisch Moll Tonleiter in a-Moll:

A BC D E F# G#A

Wir erhalten in MELODISCH MOLL eine Tonleiter, die eine MOLL-Tonskala im ersten Viererpack (ABCD-Tetrachord) , aber im zweiten Viererpack EF#G#A die Intervalle einer DUR-Tonleiter hat.

Wir verlassen in der zweiten Hälfte also die C-Dur-Tonleiter - aber mit erklärbarem Prinzip, das auch noch aufregende Klänge reproduzierbar schafft!

Du kannst dir vorstellen, dass auf dieser Basis die durch die übliche Terzschichtung erzeugten Akkorde einen sehr ungewöhnlichen Klang kreieren, der in fast allen Stilen des Latin und Jazz weidlich genutzt wird.

------------------------------------------------------

ÜBUNGEN:

Solltest Du nun Lust verspüren, die 3 oben genannten Tonleitern mit Terzschichten zu versehen - bitte, versuche es und wundere dich. Ich würde mich freuen mein Bestes zu geben, das zu kommentieren und erklären sowie mit Klangbeispielen zu illustrieren - das wird jedenfalls pöapö unser künftiger Stoff.

------------------------------------------------------

Das am Dienstag in der Demo Gezeigte und Angesprochene ist nur eine weit vorausgreifende Skizze und gibt dir einen Überblick, womit wir uns um Zusammenhang mit LATIN Musik beschäftigen müssen.

Ohne diese Grundlage ist neben der besonderen RHYTHMIK die KLANGLICHE LATIN Welt von zB Bossa Nova, Salsa, Mambo, Tango usw nicht zu verstehen. Wir erhalten damit aber auch einen Zugang zu Flamenco, Gypsy, Jazz und anderen Klangwelten. LATIN schafft uns also eine Brücke zu anderen Stilen!

Musikgeschichte:

Vielleicht erinnert Du Dich noch an eines der für mich spektakulärsten Konzerte der 80er:

Al DiMeola, John McLaughlin und Paco de Lucia Live - "Friday Night in San Francisco" (1981) ?

|

| 1981 - für mich persönlich war das damals so eine Art von musikalischem Erweckungserlebnis...vor allem der mir damals noch völlig unbekannte PACO DE LUCIA hat mich - bis heute - umgehauen... |

Man hätte es auch sperriger "Gipfeltreffen der Erweiterten Tonarten" nennen können (ok, hätte sich nicht verkauft...). Das Klanggefühl dieser Musik besteht aus virtuoser Meisterung der ungewöhnlichsten Klänge der oben vorgestellten Harmonien... vergleichsweise kleine Ursachen mit erstaunlichster Wirkung.

------------------------------------------------------

Mai 2024: Gehen wir noch einmal zurück zu PART I - Basics Harmonielehre (Link):

Dur/Moll-Skalen und sog. MODI

Sperriger Titel für an sich simple Dinge, die nur geschrieben sperrig klingen, aber auf der Ukulele gespielt im Ohr sehr viel Sinn machen, versprochen.

Dur- und Moll-Skalen

Vorgeschichte

Wie bereits jetzt hundertmal gespielt und gehört hast Du mittlerweile den Klang der C-Dur Tonleiter nebst dazugehörenden Akkorden im Ohr und - evtl. noch mit Mühe - sogar schon in den Fingern.

Du hast erlebt und spielend erlitten, dass man aus den 7 Tönen der Dur-Tonleiter CDEFGAB durch Terzschichtung (also gleichzeitiges Spielen jedes 2. Tones) harmonisch passende Akkorde bilden kann:

Dreiklänge aus Root-Terz-Quint C d e F G a b C

und Vierklänge aus Root-Terz-Quint-Sept Cmaj7 D-7 E-7 Fmaj7 G7 A-7 B-7b5

Man nennt das das sog. diatonische System.

Später haben wir auch die dazugehörende parallele A-Moll Tonleiter kennengelernt, gehört und gespielt. Man nennt sie Mollparallele, weil sie aus den selben Tönen der C-Durtonleiter besteht, mit ihr sozusagen parallel läuft und sogar immer irgendwie mitklingt - ein Phänomen, das uns im Zusammenhang der sog. Modes immer wieder begegnen wird.

Jeder Stammton der existierenden 12 Töne und der daraus gebildeten 12 Dur-Tonleitern hat auf diese Weise seine Mollparallele.

Tonarten nebst Mollparallelen im sog. Quintenzirkel:

Natürliche Molltonleiter:

Du weißt bereits, dass sich diese Tonleiter ganz einfach und praktisch aus den Tönen der C-Dur Tonleiter ergibt, wenn man die selben Töne der Durtonleiter nun aber mit dem Ton A beginnt statt mit C.

Man nennt sie Natürliche Molltonleiter.

Sie beginnt immer mit dem 6.Ton der Durtonleiter (oder je nach Zählgewohnheit mit der kleinen Terz vor dem Dur-Stammton). Das Prinzip gilt auch für alle uns bekannten 12 Töne.

Da sich so aber die dem Ohr gewohnten Abstände der Durtonleiter verschieben, hat der Klang eine andere Wirkung:

Aus C D EF G A BC wird A BC D EF G A - die erste Terz vom Stammton aus, der das sog. TONALE ZENTRUM bildet, ist in der natürlichen Molltonleiter eine kleine Terz.

Was unserem Ohr auffällt und in unserem Gehirn melancholische Stimmungen erzeugt - weil wir das so gelernt oder gehört haben: Aus "Alle meine Entchen" (Durtonleiter) wird das melancholische Wasser der Moldau (Molltonleiter oder das "Lied der traurigen Entchen").

Was Du noch weißt, was aber für die Modi jetzt erst einmal nicht so wichtig ist, aber später dann doch wieder:

Moll tritt mit etwas harmonischer "Trickserei" in 3 sehr schmackhaften Sorten auf:

Natürliche Molltonleiter ohne Zusatzstoffe

Harmonische Molltonleiter mit würzigem Leitton

Melodische Molltonleiter mit geradezu bipolarem Geschmacksverstärker aus Moll und Dur zugleich. (Wir werden sehen und hören)

Dur- und Moll-Skalen und MODI

Aus der Vorgeschichte weißt Du jetzt, dass man das Verhältnis von (C-) Dur und (A-) Moll als eine besondere Weise des Hörens des selben Tonmaterials erlebt, das erstaunlicherweise die tiefsten Klangunterschiede und damit Klangerlebnisse erzeugt, die man sich nur vorstellen kann. Oder gibt es einen größeren Unterschied als von Himmelhochjauchzendheit (Dur) und Zutodebetrübnis (Moll) ???

Mit den selben Tönen !? - das bitte mal auf der Zunge zergehen lassen! Nur durch Position und Verhältnis zum Stammton (= tonales Zentrum)!!

Wenn Du nun konsequenterweise alle Töne und nicht nur den ersten und sechsten Ton der Durtonleiter in der gezeigten Weise in ein Verhältnis zueinander bringen möchtest (was du jetzt auch tun wollen sollst), kommst du zu ähnlichen Erfahrungen und Empfindungen, die sich in unserer bereits bekannten Paarung auf dramatischste Weise ausdrückt. Wir haben allerdings kulturell bedingt durch Hörgewohnheit nur dieses Paar (ionisch und äolisch genannt - Erklärung weiter unten!) sozusagen "trainiert" und die anderen, zuweilen subtileren Modi der Durtonleiter nicht so ohne Weiteres parat.

Einfach ausgedrückt handelt es sich bei den Modi also um eine Spielweise des Tonvorrats einer Durtonleiter, bei der man praktisch jeweils den Startpunkt unter Beibehaltung aller Intervalle der Durtonleiter verlegt und so aus den 7 Tönen 7 verschiedene Tonfolgen und damit Abstandsvarianten schafft, die sich irgendwie "anders" anhören und je nach Gewohnheit u.U. differenzierte Empfindungen/Anklänge/Assoziationen schaffen:

C D EF G A BC

D EF G A BC D

EF G A BC D E

F G A BC D EF

G A BC D EF G

A BC D EF G A

BC D EF G A B

Diese 7 unterschiedlichen Varianten einer Durtonleiter erzeugen tatsächlich 7 wahrnehmbar andere Klänge aus dem selben Tonmaterial. Dein Augenmerk möchte ich zunächst auf die 7 TONALEN ZENTREN lenken, die immer den Klang bestimmen, sobald Du auf bewährte Weise die Terzen schichtest und dabei eine Reihe von unterschiedlichen Terzintervallen triffst, die nicht nur wie bekannt einen Akkord bilden, sondern auch noch jedem einzelnen Ton einer Reihe eine neue Funktion zuweisen:

C D EF G A BC = Cmaj7

D EF G A BC D = D-7

EF G A BC D E = E-7

F G A BC D EF = Fmaj7

G A BC D EF G = G7

A BC D EF G A = A-7

BC D EF G A B = B-7b5

Einfacher ausgedrückt schaffen die fett markierten Akkordtöne jeweils den stabilen oder passiven Part einer Tonleiterreihe, während die anderen Töne aktiv werden, in Bewegung geraten und ein oft uneindeutiges Streben oder Fallen entwickeln - was sich in dem am Anfang noch undeutlichen Gefühl niederschlägt, dass sich, obwohl man immer noch in C-Dur ist, mit der C-Dur-Tonleiter zB ab E gespielt alle Melodien oder Soli irgendwie ungemütlicher anhören...

Ein "Nebeneffekt" und Schluß aus der Sache bisher: Töne sind also immer relativ! Je nach Beziehung zB auf ein tonales Zentrum wird selbst aus dem harmlosesten scheinbaren Ruheton ein unruhiger Sinnsucher auf der Suche nach Ruhe oder Spannung...

Die seltsamen Namen der Modi

Nur soviel (später bei Bedarf gerne mehr). Die Namen der Modi sind antik, also steinalt und als die sog. Kirchentonarten in der Gegenwart bekannt geworden, vor allem aber, seit sie Miles Davis und damit der Jazz im sog. "Modal Jazz" (höre zB mal wieder "Kind of Blue"!) der 50er und 60er wiederbelebt hat - obwohl sie allen Musikanten und Komponierenden natürlich immer schon bekannt waren.

Ich finde sie erinnerungs- bzw merktechnisch absolut gut, da so beeindruckend fremd und kraus, dass man sie sich merken muss/kann und hoffentlich damit dann auch das mit ihnen verbundene, da und dort herausfordernde Konzept.

In C-Dur bilden sich folgende Modi auf den Tönen der C-Dur-Tonleiter (die Stammtöne oder das jeweilige tonale Zentrum ist fett markiert):

I C D EF G A BC = IONISCH

II D EF G A BC D = DORISCH

III EF G A BC D E = PHRYGISCH

IV F G A BC D EF = LYDISCH

V G A BC D EF G = MIXOLYDISCH

VI A BC D EF G A = ÄOLISCH

VII BC D EF G A B = LOKRISCH

Verallgemeinert bilden sich in jeder Tonart so alle Modi auf gleiche Weise

I = IONISCH (DUR / maj7)

II = DORISCH (Moll / -7)

III = PHRYGISCH (Moll / -7)

IV = LYDISCH (DUR / maj7)

V = MIXOLYDISCH (DUR / dom7)

VI = ÄOLISCH (Moll / -7)

VII = LOKRISCH (Moll / Dim bzw halbvermindert)

Am Beispiel von G-Dur:

I G ionisch

II A dorisch

III B phrygisch

IV C lydisch

V D mixolydisch

VI E äolisch

VII Fis lokrisch

Praktischer Nutzen:

Der Ukulelist oder Gitarrist lernt anhand dieser "Formel" damit verbundene, vor allem aber EINDEUTIGE Fingersätze und kann sie so leicht für jede Tonart auf dem Griffbrett verschieben - was wir üben werden!

Hier zur Rekapitulation und auch zum Verständnis der Einordnung der dir bekannten Modi im neuen Zusammenhang der Modi.

All das ist dir bereits vollständig bekannt, hat jetzt nur einen neuen Namen.

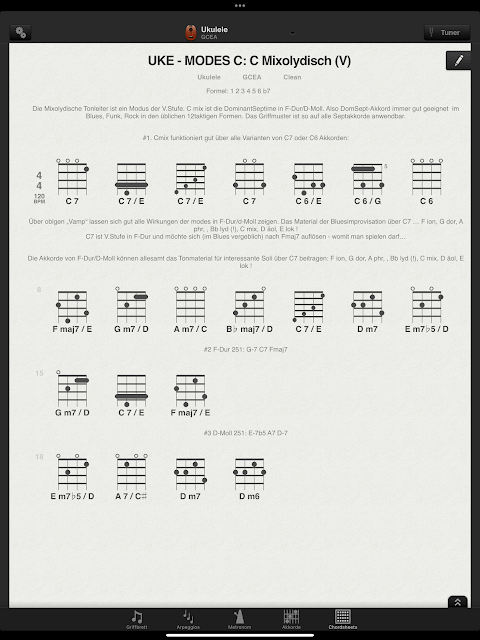

Nur damit du den Unterschied einmal siehst, hänge ich "C Mixolydisch (V)" an, erläutere dann aber erst in der nächsten Folge, was der Clou des Ganzen ist:

C MIXOLYDISCH (V):

Soweit der erste Teil für heute, genug Stoff für eine Woche beim Radfahren zu überdenken...

Ich sende dir per email die Tage noch ein paar Garageband-Dateien zu den Modi, die Du hören kannst, sofern du auf deinem iPhone Garageband installiert hast.

MODUS / MODI - was ist das?

Wozu denn MODI und was sind sie eigentlich?

DUR und MOLL: Alle deine fröhlichen und traurigen Entchen einer Tonleiter spielen

Kommentare

Kommentar veröffentlichen